Radongas

Radon oder auch Radongas am Bau – für viele ein neues Thema, bei uns schon seit 2018 teil unseres Abdichtungsprogrammes. Im Folgenden erhaltet Ihr einen kurzen Überblick über das Thema Radongas im Bau:

- Herkunft von Radon

- Gebietsabhängige Verteilung

- Bedeutung für die Gesundheit

- Maßnahmen zum Schutz

Herkunft von Radon:

Radon ist ein radioaktives Gas. Als Produkt des Zerfalles von Uran und Thorium. Diese sind in Spuren in allen Gesteinen auf der Welt vorhanden. Somit findet man ebenfalls Radon überall in der Umwelt.

Damit trägt Radon nicht nur zur terrigenen Strahlung / natürlichen Strahlung bei, sondern ist in Deutschland für den Großteil der Strahlung der ein Mensch ausgesetzt ist, verantwortlich.

Die Halbwertszeit von Radon beträgt 3,8 Tage. Das bedeutet nach dieser Zeit ist die Hälfte des vorhandenen Materials zerfallen. Während dieses Zerfalls wird Strahlung freigesetzt. Da Radon seinerseits aus dem Zerfall von Uran oder Thorium entsteht, wird permanent neues Radon gebildet und es ist, trotz der relativ kurzen Halbwertszeit, immer Radon vorhanden.

Gebietsabhängige Verteilung von Radon

Eine kleine Menge oder Spuren von Radon sind immer nachzuweisen, jedoch ist die Konzentration durch die Art und Beschaffenheit des anstehenden Gesteins beeinflusst.

Saures vulkanisches und magmatisches Gestein, insbesondere leukokrates Gestein wie Granit, führen in der Regel höhere Anteile von Thorium und Uran. Folglich entsteht durch den Zerfall dieser beiden Elemente mehr Radon und die Konzentration in der Umgebung steigt.

Darüber hinaus wird das Austreten von Radon durch die Beschaffenheit des Bodes beeinflusst: Ein poröser Boden begünstigt das Austreten von Radon, während es aus dichten und vor allem tieferen Gesteinsschichten, aufgrund der kurzen Halbwertszeit, gar nicht erst zutage kommt.

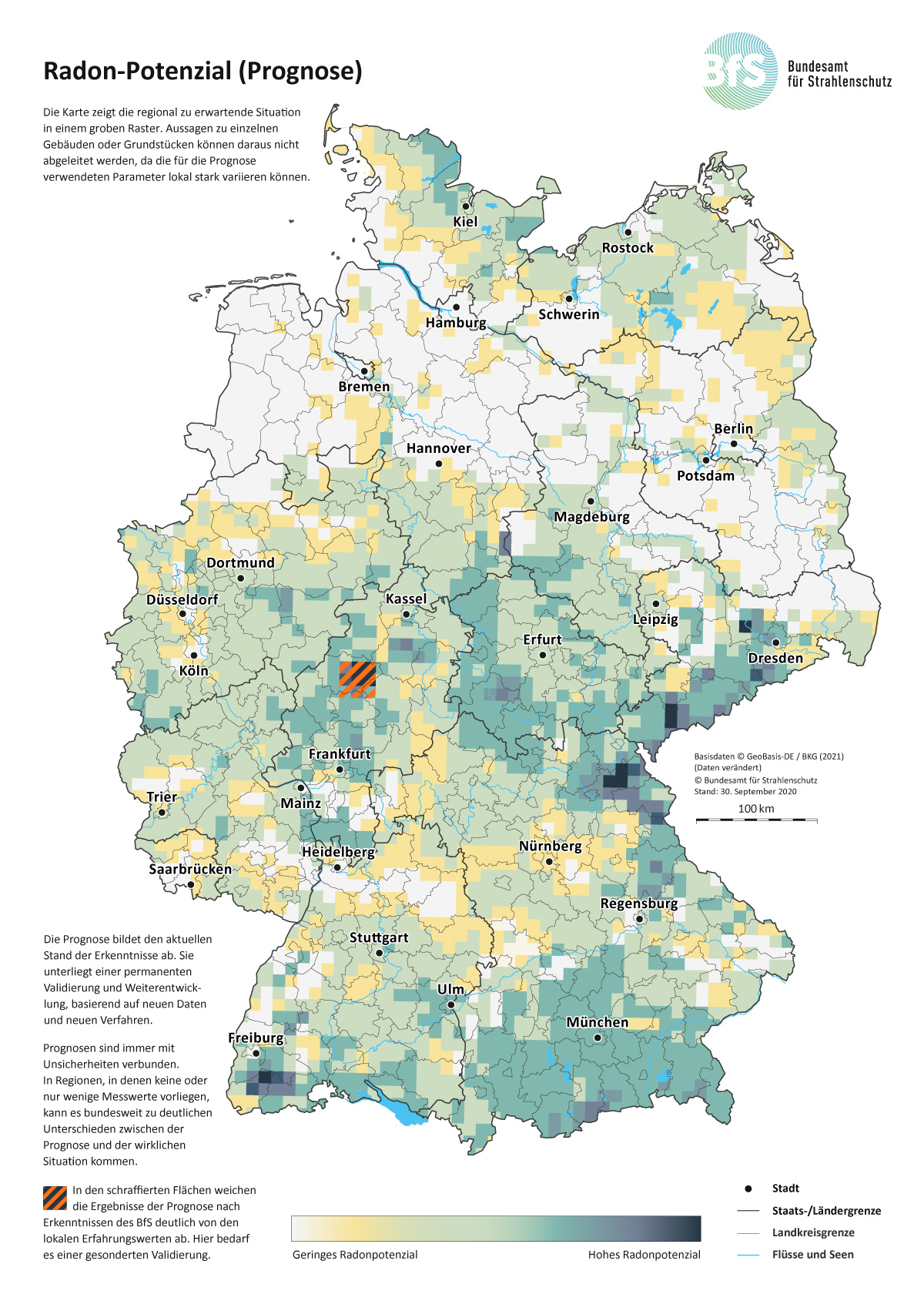

Zur Ansicht über das Radonpotential in Ihrem Gebiet finden Sie unten an eine Übersichtskarte des Bundesamtes für Strahlungsschutz. Hier ist deutlich ersichtlich, das Radon vornehmlich in Gebieten ehemaliger vulkanischer Aktivität auftritt, wie zum Beispiel in der Eifel und Sachsen, während der vornehmlich sedimentäre Boden des norddeutschen Beckens weniger Radonpotential trägt.

Eine definitive Aussage kann jedoch nur durch eine Messung vor Ort getroffen werden.

Bedeutung für die Gesundheit

Nach Schätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz verursacht Radon in Deutschland ca. 6% aller Todesfälle durch Lungenkrebs. Da die Verteilung bzw. das Potential für Radon nicht überall gleich hoch ist, ist das Risiko für Folgeerkrankungen in stark belasteten Gebieten somit höher, als es zunächst wirken mag.

Während des Zerfalls von Radon entstehen ebenfalls radioaktive Isotope von Polonium, Wismut und Blei. Bei dem Zerfall dieser Folgeprodukte werden Alphastrahlen freigesetzt, welche für menschliches Gewebe schädlich sein können. Da Radon als gasförmiges Element, und die Folgeprodukte von Radon, welche sich an Aerosole anheften können, durch die Atmung in die Lunge geraten, ist dieses Organ besonders betroffen.

Sollte man über einen längeren Zeitraum Radon oder seine Folgeprodukte einatmen, steigt durch die Strahlenbelastung das Krebsrisiko. Radon gilt damit neben dem Rauchen als eine der Hauptursachen für Lungenkrebs.

Maßnahmen zum Schutz vor Radongas

Radon tritt aus dem Boden, als gasförmiges Element, über Spalten, Risse und Diffusion in Gebäude und Hohlräume wie Höhlen oder Schächte ein. Sind diese schlecht durchlüftet, kann es zu einer erhöhten Radonkonzentration kommen.

Als erste Maßnahme hilft eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten. Dies kann, sofern nötig durch technische Lüftungsanlagen unterstützt werden. Bevor man zu einer Lüftungsanlage greift, gibt es jedoch andere Möglichkeiten:

Insbesondere bei einem Neubau in radonbelasteten Gebieten sollte der Schutz von vorneherein passend gewählt werden. Hierfür sind jedoch einfach Schlämmen, Dickbeschichtungen Kunststoffabdichtungsbahnen nur unzureichend geeignet. Alle zuvor genannten Abdichtungsvarianten sind nicht gasdicht und unterbinden damit keine Diffusion des Gases durch das Material selbst. Insbesondere Schlämmen und Dickbeschichtungen werden mit zunehmendem Alter porös und öffnen damit direkte Wege für das Radon in das Gebäude zu gelangen. Diese zuvor genannten Methoden eignen sich jedoch um bei einem Altbestand, also einem bereits existierenden Gebäude, mögliche Wegbarkeiten zu reduzieren.

Bei Neubauten sollte jedoch unbedingt auf Abdichtungsbahnen mit einer durch einen Prüfinstitut belegten Radongasdichtheit, wie etwa die jafo-HERMETIC ® AFM, gesetzt werden.

Derartige Abdichtungsbahnen haben eine Sperrschicht, welche auch die Diffusion von Gasen zuverlässig unterbindet.

Die jafo-HERMETIC ® AFM kann auch in Sanierungsfällen, beispielsweise als Estrichbahn eingebracht werden, um nachträglich den Radonschutz des Gebäudes zu erhöhen.

Quellen und weiterführende Links:

https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/wirkungen/wirkungen_node.html

https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/karten/boden.html

https://www.bfs.de/SharedDocs/Bilder/BfS/DE/ion/umwelt/radon-karte-potenzial.jpg?__blob=poster&v=1

https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/vorkommen/boden.html